短歌でよく聞く「体言止め」ってなに?

そもそも「体言」ってなに?

こんな疑問を解決します。

体言とは

皆さんも国語の授業などで「体言」と聞いたことがあるのではないでしょうか。

簡潔に言うと「体言」とは「名詞」や「代名詞」のことをさします。

「名詞」とは生物や場所などを具体的に表す言葉。「猫」や「新宿」などですね。

「代名詞」とは「名詞」の代わりに使う「あなた」や「わたし」などをさします。

短歌における体言止めとは

以前の記事で短歌には五つの句で構成されていると解説しました。

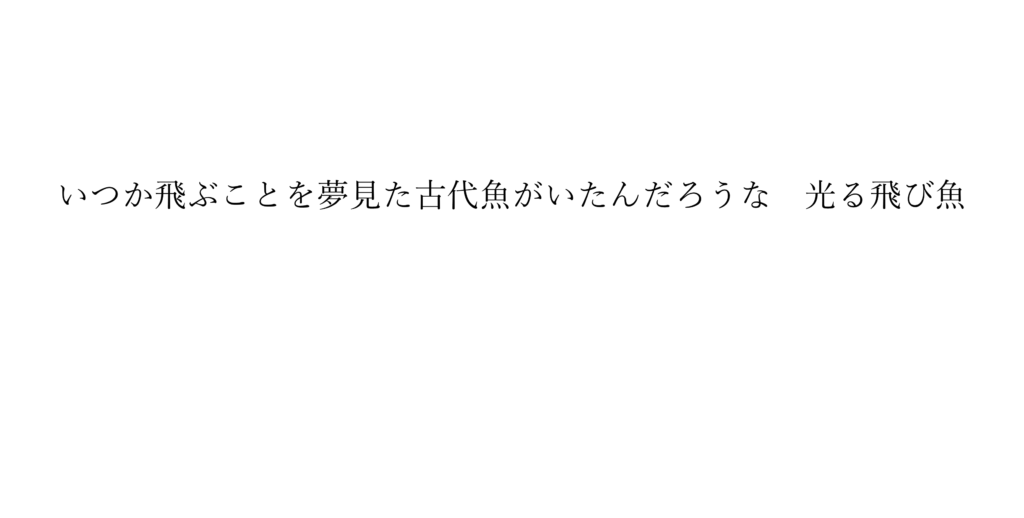

そのうちの最後の句にあたる結句の終わりに体言を持ってくることを「体言止め」と言います。

上記の歌は「飛び魚」という「体言(名詞)」で歌を締めています。

体言止めは言い切りの形になることで全体が締まりリズムを力強くできたり、それまでの句の種明かしを最後の名詞で行うことで歌に展開を持たせることもできます。体言止めはこれらの効果により歌の印象を強くする効果があります。

体言止めの注意点

体言止めは一首で使う分には注意点は特にありません。ただ連作のなかにいくつも体言止めを仕込んでしまうとリズムが単調になったり押しが強くなりすぎる場合もありますので注意してください。

連作については後日解説しますので少々お待ちください

本記事のまとめ

・体言とは「名詞」や「代名詞」をさす

・体言止めとは短歌の最後に体言を持ってくること

・体言止めはリズムの力強くしたり歌の展開づくりに役立つ

・連作のなかでは使い過ぎに注意